在攝影圈子裡,Mak 是一位說得出故事,也拍得出故事的人。他不是高調炫技的藝術家,也不是只追求商業的攝影師。他是那種,能讓你在照片裡看到人情味與時代節奏的人。他的故事,就從一部老相機開始。

一部生日禮物,開啟攝影人生

「我十歲那年,爸爸送我一部 Yashica 相機作為生日禮物,那是我人生第一部相機。」Mak 回憶起這段往事時,眼神仍閃著光。那個年代,相機是奢侈品,更是夢想的載體。於是,他開始拍照,紀錄生活,也紀錄成長。

攝影之外,他也熱愛音響。七十年代是 Hi-Fi 的黃金時期,家裡買得起好器材,朋友們都愛來他家「聽歌」。這兩個興趣,後來竟成為他人生第一份工作的基石——音響雜誌編輯。

把興趣變成職業,再從職業中找回熱情

Mak 曾經在音響雜誌做編輯,既寫文章,又拍封面,還親自拍攝 Hi-End 音響產品。他說:「那時候沒 AI 翻譯,看日文廣告看到些漢字就猜,廣告文案自己寫,封面相片也自己拍。收入雖然不高,但很有趣。」

但三年後,他開始對這種機械式的工作感到厭倦。「變成文字機器」,他這樣形容。於是,他轉回攝影,把熱情找回來了。

攝影,就是一場不斷學習與挑戰的旅程

Mak 沒有受過正統攝影訓練,一切靠自學與實戰經驗。「Photoshop 我是從第一代開始用,自己摸索。」他說得雲淡風輕,但其實他是香港最早一批使用數碼攝影的攝影師之一。當時的數碼相機往往需要幾十萬,拍一張相要半小時,還要連接電腦和燈光,一震動就要重來。

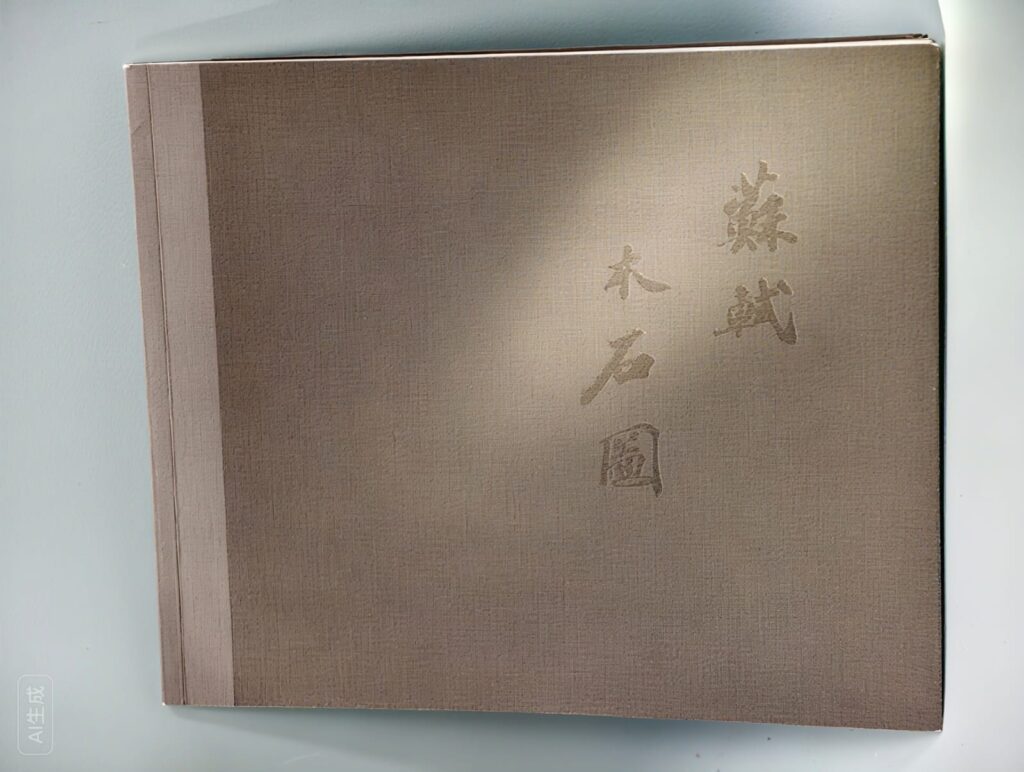

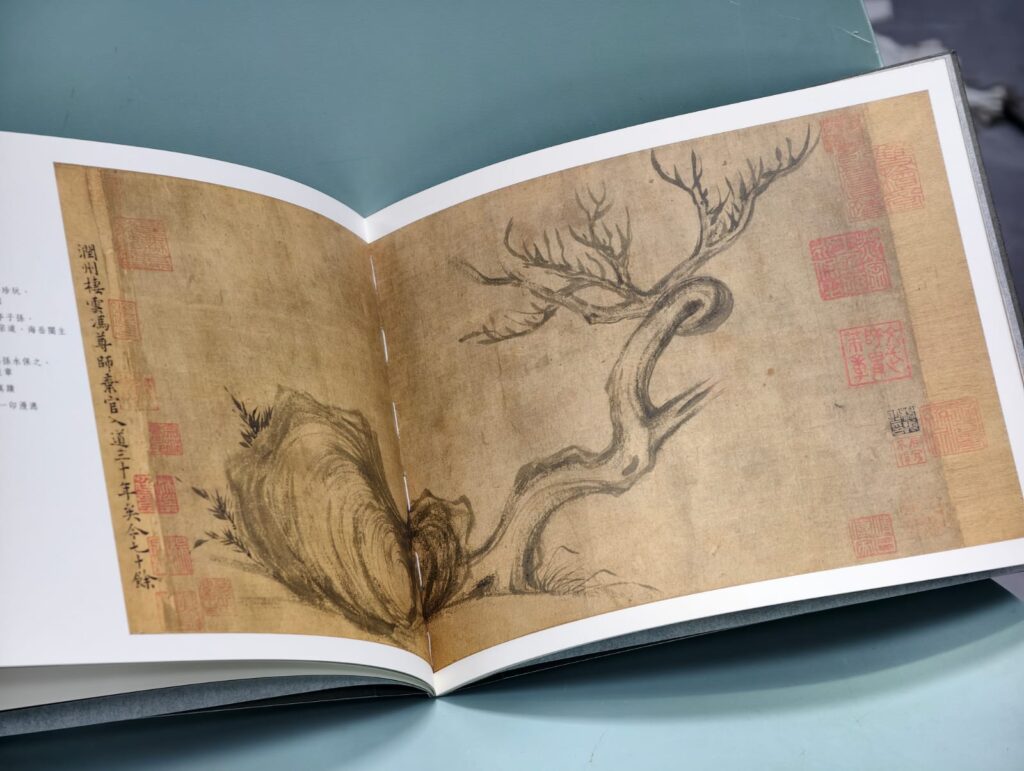

但正因為他對技術和藝術都有熱情,他不只追上時代,更參與了時代的創造。他遠赴新疆六次,為當地的藝術館拍攝藏品,還出了一本重得要用車拉的大書。這些經歷,不只是工作,也是他對文化、對美的投入。

從膠片到AI,藝術的本質從未改變

即使現在 AI 盛行,Mak 仍樂在其中。「我最近的作品,是結合真實風景和 AI,創造出人類想像不到的畫面。」他認為,AI 是工具,不是威脅。真正的藝術,是思維與情感的結晶。「風景好,人就好,再加想像,就能成為一張無人能及的相片。」

他繼續鑽研 AI 和電腦技術,與時俱進。家裡和公司堆滿了器材,有些甚至被當作博物館收藏品。搬家時,他感嘆:「很多東西丟掉很可惜,但不丟又沒位置放。」這不只是物件的告別,也是時代的轉身。

不理性,但值得

Mak 笑說:「攝影和音響其實都很敗家,但很享受。這些年,供機、買軟件、升級器材,雖然不理性,但我覺得值得。」這份投入,讓他走過了菲林到數碼,從膠片到 AI 的轉變,也讓他成為這個行業的見證者與參與者。

「風景會變,但你表達的思維不會變。」Mak 的話,就像他的相片一樣,在光影中說著真誠的故事。

攝影,不只是按快門那麼簡單。對 Mak 來說,它是一場與時代共舞的長跑,是一場融合技術與情感的創作,是一場永遠不完結的探索。而他的故事,也正在繼續。