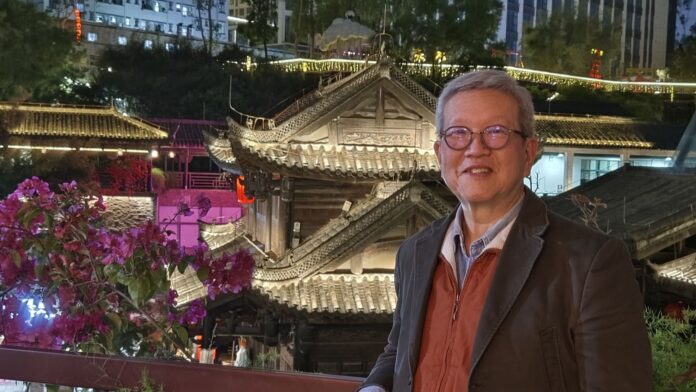

在精神健康議題日益受到關注的今天,潘佩璆醫生在接受我們的採訪時,分享了自己40年精神科醫療的經歷與對這一領域的見解。

選擇精神科:一段不為人知的初衷

回憶起選擇精神科的契機,潘醫生表示,當年精神科在香港尚屬冷門專科,甚至可以說是發展中的領域。因此,他看到了這個專科的潛力,就像「低價買入一支有前景的股票」。此外,精神科學習過程中激發出的濃厚興趣,也成為了他選擇這條路的關鍵。

「當時精神科還算是一個新興科目,想做的人不多,我覺得這個專科未來一定會有更多發展空間。」潘醫生說道。

從外科到精神科的轉折

潘醫生的醫學生涯並非一開始就與精神科結緣。他在實習階段曾在公立醫院外科部門工作,在短短半年的外科實習中,他在前輩的指導下,成功完成了近十次盲腸切除手術,這在實習醫生中是罕見的。他笑言:「我左右手都能打外科結,這不是每個人都能做到的。」

然而,這樣的能力並未讓他選擇外科作為自己的職業道路。當時,精神科並沒有實習醫生的職位,這使得他對這一領域的瞭解更多依賴於課堂學習。但當內科實習完成後,他開始認真考慮未來的專科方向。「比較之下,我發現自己對精神科更感興趣。」他說。

投身精神科的堅持與專業

潘醫生回憶起自己最初的精神科醫療路途,感慨良多。完成實習後,他主動求見香港大學精神科系主任施應嘉教授(Professor K Singer),表達了對精神科的興趣。當施應嘉教授給出機會時,他毫不猶豫地加入了精神科部門,並在瑪麗醫院展開了他的精神科醫生生涯。

這並不是一條輕鬆的道路。成為專科醫生需要經過六年或更長的專科訓練,並通過專業考試。「精神科的專科訓練和其他專科一樣,需要付出大量時間和努力。」潘醫生提到,他後來還赴英國進修,進一步鞏固了自己的專業資格。

老年人與全人群的關注

作為精神科專科醫生,潘醫生不僅專注於老年人的精神健康,也服務成年人和青少年。他坦言,自己的病人雖然以老年人居多,但他也關注其他年齡層的精神健康挑戰。

「精神健康不分年齡,每個人都可能面臨不同的心理壓力或疾病,需要我們的幫助。」潘醫生強調。

結語:精神健康的重要性

潘佩璆醫生40年如一日,默默耕耘,當一名精神健康領域的守護者。他的選擇和付出,不僅是對個人興趣的實現,更是對香港精神健康發展的一份貢獻。他希望通過自己的經驗,讓更多人瞭解精神健康的重要性,並提醒大家,無論何時何地,都應關注自己的心理狀態。

「精神健康是我們生活質量的重要基石,我希望通過我的工作,能夠幫助更多人找到生活中的平衡與幸福。」潘醫生如是說。

這位年長的精神科醫生,用他的專業和熱情,為無數患者帶來了希望。正如他所說,精神科的發展,從來都離不開每一位醫護人員的堅守與努力。