藝術能否改變世界?不能。但它能改變一個人對世界的看法。藝術家黃佩珊小姐相信,當畫筆落在一面牆上,不只是顏色的堆疊,更是人與土地之間重新建立連結的開始。亦園村的故事,因她的一筆一畫,被記下。

當藝術走進社區:不是打卡,而是留下痕跡

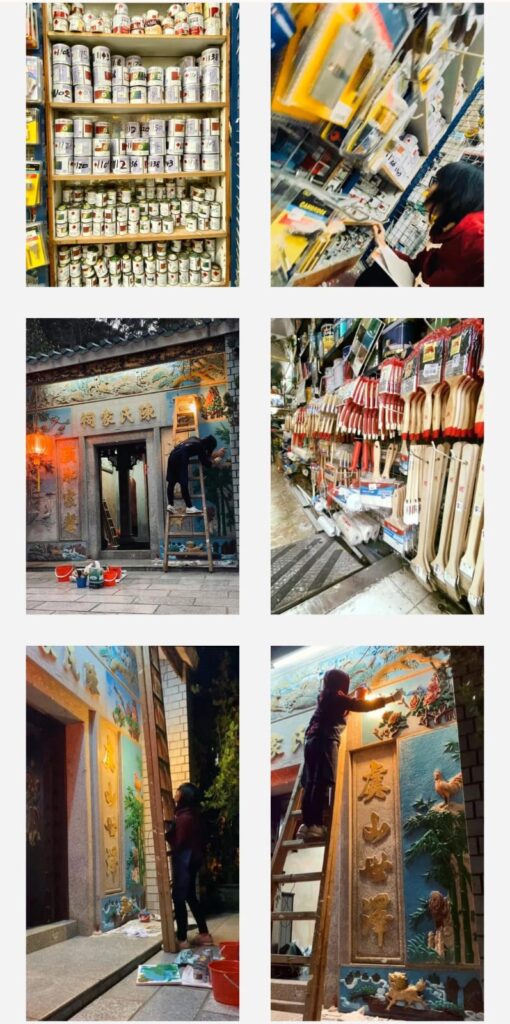

在香港洪水橋,有一條村落正悄悄走向消失——亦園村。這裡不是旅遊景點,也不是歷史地標,但對生活過數代人的村民來說,這片土地是一切的開始。面對清拆與收地的命運,藝術成為其中一種留住記憶的方式。黃小姐走進這裡,不是為了創作個人作品,而是希望透過壁畫,讓人們重新看見這片土地的故事與情感。

從紅色噴漆到百花齊放:她的畫,是情感的語言

黃佩珊的創作不按常規。她在牆上起稿時,使用紅色噴漆配合喜愛偶像的歌詞,這樣的畫面引起了村民的爭議與討論。有人誤以為她在牆上塗鴉,有人甚至戲稱看起來像是有人欠債未還。她並沒有急於解釋,而是選擇讓畫面慢慢說話。她知道這是藝術介入社區時經常會出現的過程,被誤解、被質疑,但只要願意等待,觀察的人總會開始理解。

她始終相信:即使一開始不被明白,也無妨,只要人們願意給藝術一點時間,就會看見它真正的意義。

每一幅壁畫,都是一個故事的延續

在亦園村的創作中,黃佩珊帶來了一個簡單卻深刻的構想,邀請村民親手畫出屬於自己的花。從孩子到長者,每位參與者都在牆上一筆一筆地描繪,留下他們的顏色與形狀。而她則把這些花組成一幅名為「花若盛開,蝴蝶自來」的壁畫。

這幅作品不只是她個人的創作,而是整條村共同完成的記憶牆。對她而言,這些牆壁不僅是畫作,更記錄著日常生活的片段,村民的笑聲、爭執、和解,甚至是離別的時刻。

她希望這面牆不屬於自己,而是屬於整個社區,屬於每一位願意留下痕跡的村民。

在消失的邊緣,用畫筆留下聲音

亦園村正面臨清拆與收地的命運,涉及近200公頃的發展範圍,成為全港最大規模的土地徵用之一。許多村民在政策夾縫中無法獲得合理安置,選擇沉默。更令人心痛的,是村內約800至1000隻動物的命運,因無法搬遷入住公營房屋,面臨被棄養甚至人道毀滅的風險。

黃小姐坦言,這些情況讓她感到無力。她說過,自己畫的不只是花,而是那些藏在花朵背後未被說出的情感與故事。對她而言,藝術不是為了裝飾,而是為了記錄,為了讓這些聲音不被淹沒。

教畫畫,是她選擇留下來的方式

黃佩珊從事藝術教育已十年有餘。她常說,畫畫是她童年最快樂的事情,而現在,她希望將這份快樂延續給下一代。

她相信,孩子長大後不一定會成為藝術家,但只要曾經在畫畫中體會過自由與純粹的快樂,那份記憶就會成為他們人生中的一盞燈——在黑暗中提醒他們,曾經有過一個可以自由想像、無懼表達的自己。即使現在越來越忙碌,教學時間減少,她仍然堅持每週至少上一堂課。她說,這樣可以讓她不忘初衷,也讓她記得,為什麼自己會開始這條路。

願每條村落都還有名字,每一位孩子都能自由畫畫

在這個資訊快、土地變得更快的時代,黃佩珊小姐選擇去畫畫,去記錄、去傾聽、去理解。

她的畫筆不是為了繪美,而是為了讓人停下來,看到那些被遺忘的角落。她想告訴人們:在你看不見的地方,還有人、還有動物、還有歷史,在默默等待一個被理解的機會。