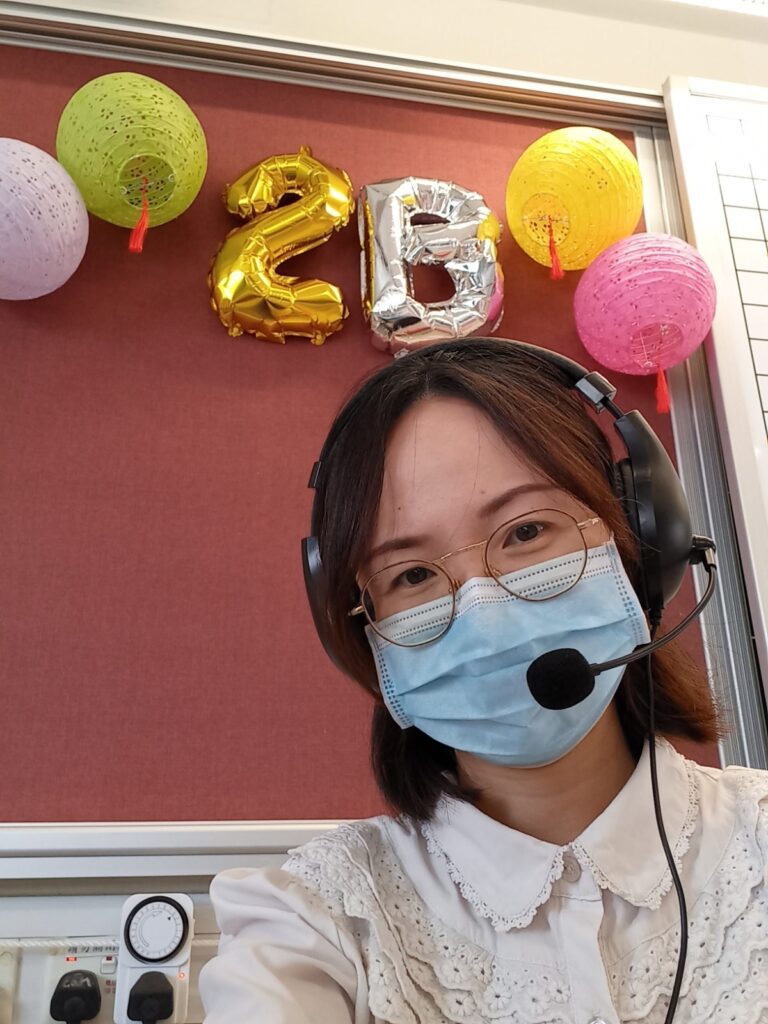

在香港教育體制日益緊張的環境下,有一位媽媽兼小學老師選擇了不一樣的路。Hannah,這位教學經驗超過二十年的資深老師,不僅在課堂內啟發學生,更在家庭中陪伴兩個孩子成長。她的故事,是一段關於信念、堅持與愛的旅程。

教學的初心:源於一個「做姐姐」的夏天

Hannah自小就喜歡小朋友。還記得小學六年級畢業那年,她隨朋友去了教會,第一年是「小妹妹」,第二年便成了「大姐姐」,開始帶領小朋友活動。這段經歷,讓她深深發現自己對孩子的熱愛,並立志將來要從事與兒童有關的工作。

升上大學時,她毫不猶豫地選擇了教育學院。Hannah笑說:「我頭幾個志願,都是不同學校的教育系。」對教育的熱忱,從一開始就是真誠而明確的。

二十年教育現場的變遷

回首教學生涯的前十年,Hannah形容那時候「社會很簡單」,家長的期望、行政壓力都不像現在這麼複雜。但隨著時代變遷,學校之間的競爭日增,家長知識水平提升,整個教育生態也隨之緊張起來。她感受到的不只是學生的壓力,也包括老師和家長的疲憊與焦慮。

正當她在教育現場感到環境變得「不太對勁」時,家中長子也剛好踏入小學,並被診斷為SEN(特殊教育需要)類型的學生。這讓她第一次以「媽媽」身份,親身面對主流教育體制的挑戰。

另類教育的探索之路

「教育是否只有一種模式?」這個疑問,讓Hannah展開了尋找答案的旅程。她開始接觸另類教育,包括華德福教育與自然學校。從最初在香港參加華德福的入門課程,到後來抱著成為華德福老師的決心,飛赴台灣參與為期三年的師資訓練課程,Hannah在每一次飛行與學習中,都更加確信:孩子需要的,是貼合人性的教育方式。

「每隔一個月要飛兩次去台灣,星期五飛,星期六上課,星期日晚就回香港,星期一繼續教書。」這樣的節奏,持續了整整三年。她苦笑說:「幸好在疫情前完成,不然真的不知道怎麼辦。」

從實驗到實踐:為孩子尋找真正的學習空間

除了華德福,Hannah也接觸過自然學校,甚至參與了一段以家庭為基礎的集體自學計劃。這段經歷,她和幾位志同道合的家長與導師一起,為十多位孩子安排走出課室的學習旅程。孩子們會去圖書館聽故事、行山、探索社區,學習就在生活中自然發生。

這一切不只是為了自己的孩子,更是對教育本質的追問與實踐。

做媽媽,也做教育者

Hannah的兩個孩子,如今一個17歲,一個11歲。在孩子的成長歷程中,她不斷調整角色,既是母親,也是老師,更是學習的同路人。

她說:「我不是一下子就懂這些的,也不是因為做老師就比別人厲害,是因為作為媽媽,我想為孩子走多一點。」

教育的路,不只一條

Hannah的故事,讓我們看到教育不只是制度裡的課堂與考試,更是一段段與人的真誠連結,孩子、家長、老師,甚至是自己。她的選擇與堅持,提醒我們:教育的路可以很不一樣,只要我們願意相信、願意嘗試。

她不是離開主流,而是讓主流與另類之間,有更多理解與可能。

Hannah的故事,不僅是作為一位老師的歷程,更是一位母親願意為孩子勇敢探索的見證。願這份堅持與愛,能帶給更多家庭力量與啟發。