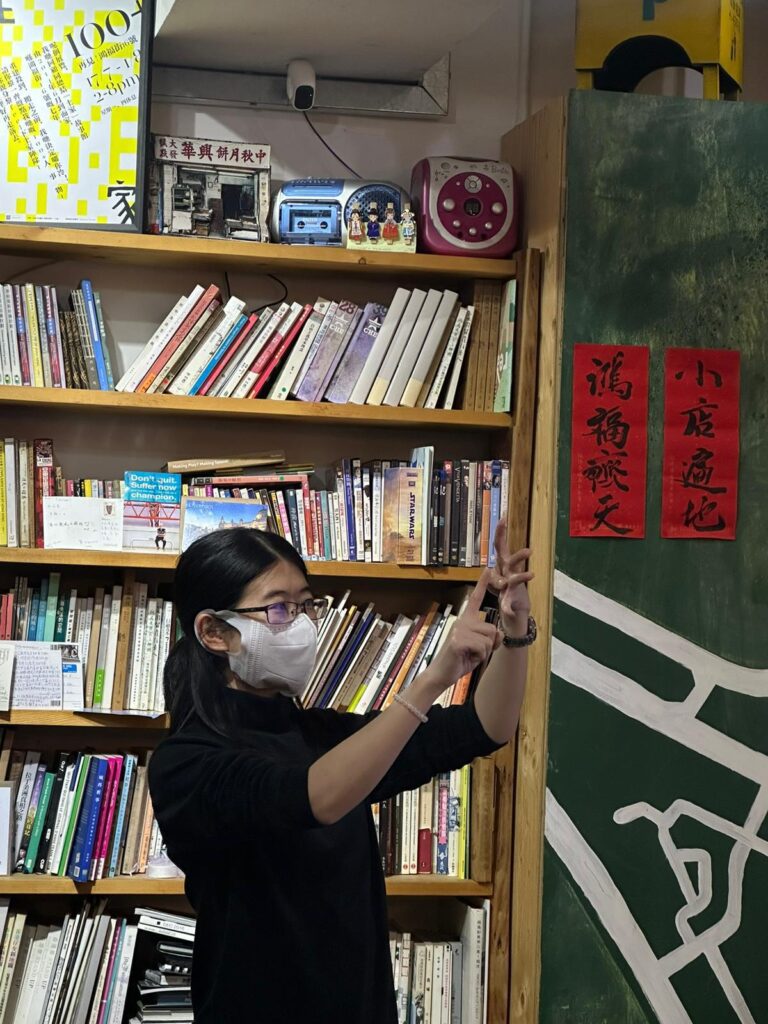

在繁忙的香港社會中,我們常常忽略了一群默默承受困難的聾人。他們面對的挑戰,不僅僅來自於身體上的限制,更多時候,還來自於社會對他們的不了解與忽視。近日,香港聾人機構「龍耳」的盧芍然分享了一些聾人在日常生活中遇到的困難,讓我們得以窺探這些故事背後的現實。

一次尷尬的巴士經歷

盧芍然提到了一位聾人朋友的經歷:某天,該名聾人乘坐的巴士因故障需全車乘客轉乘另一輛巴士。在新上車的過程中,司機逐一問每位乘客是否來自壞車的那輛巴士,因為這決定了是否需要拍八達通。然而,該名聾人因聽不到司機的提問,直接走過了拍卡機。司機見狀,語氣不善地追問「為什麼不回答問題」,甚至引來全車人側目。

這名聾人感到極度尷尬,因為他完全不知道司機在說什麼。「我不是不想回答,而是我根本不知道你在問什麼。」這句話道出了許多聾人的心聲:聾人的「無聲」世界經常被誤解,而這些誤解往往帶來更多的壓力與不安。

隱形的障礙

盧芍然指出,聾人面對的障礙與其他殘疾人士有所不同。對於一些肢體傷殘人士,他們的需要往往是「顯而易見」的,但聾人的障礙卻是「隱形」的。正因如此,社會對他們的需求缺乏認知與準備,導致很多不必要的誤會和困境。

例如,在疫情期間,由於人人戴著口罩,聾人無法透過讀唇來理解他人說話,而這種溝通上的隔閡,進一步加深了他們與社會的距離。

情緒與心理健康的挑戰

根據研究,聾人患上情緒病的比例比聽人高出數倍。原因在於,他們的溝通渠道有限,當面臨壓力與困擾時,很難找到適合的幫助。比如,聾人需要尋求心理輔導時,往往需要手語翻譯的協助,但香港的手語翻譯人手極為短缺。這不僅增加了他們尋求幫助的困難,也讓他們的心理壓力無法有效紓解。

「我們不開心時,可以找朋友聊聊,或者直接尋求輔導和心理治療。但對聾人來說,他們需要手語翻譯,這往往讓他們望而卻步。」盧芍然感慨道。

醫療困難:一場漫長的溝通

在醫療層面,聾人面對的困難同樣明顯。對於一般人而言,看醫生是件簡單的事,但對聾人來說,卻可能成為一場「溝通的戰役」。由於缺乏手語翻譯,他們往往需要依靠紙筆與醫護人員溝通,但這種方式既耗時,又容易引起不耐煩的情緒。

「診所的護士可能因忙碌而黑面,而聾人需要逐字逐句地寫下自己不適的症狀,這樣的過程對他們來說既漫長又尷尬。」結果,部分聾人選擇避免這些不愉快的場面,甚至自行服藥,以減少與醫療機構的接觸。

改變需要更多同理心

盧芍然強調,這些故事的背後,是社會對聾人需求的忽視,也是資源分配上的不均。她呼籲社會能多一點同理心,並鼓勵更多人學習手語,以促進聾人與聾人之間,甚至聾人與聽人之間的溝通。

她認為,這些故事值得被廣泛分享,因為它們讓我們看到聾人日常生活中的掙扎,也提醒我們每個人都可以是改變的一部分。「只要我們願意多了解、多分享,就能為聾人創造一個更友善、更包容的社會。」