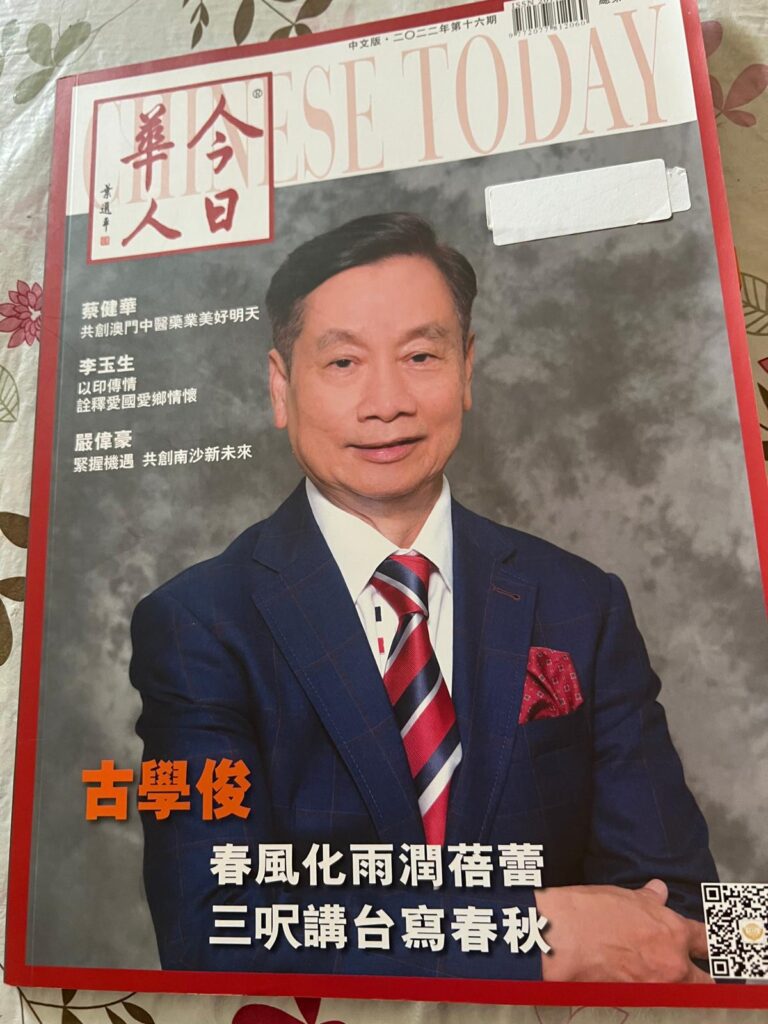

七十年代的香港,經濟開始起飛,城市正在轉型,教育制度也在不斷發展。對當時的教師而言,教書不只是工作,更是一份責任與信念。古學俊博士,就是在那樣的年代投身教育。他由中學教師開始,教學生涯超過數十年,從基層到高等教育,但他從未忘記最初站在課室前的那段時光。

走進教學現場

「我出來教書的時候,是七十年代初期。」古博士說,他最初在中學任教,教授數學和科學,當時的教育環境與今天完全不同。那個年代,教師是社會上備受尊敬的職業。教書講究儀容、態度,教師穿西裝、打領帶是常態,準時、嚴格、有分寸,是對工作基本的要求。「當時一班學生有四十幾個,甚至更多。課堂管理、教學設計、學生互動,全部靠自己慢慢摸索。」古博士說。

學生的兩種面貌

白天的學生主要是中學生,年紀相若,程度整齊,學習節奏清晰。但到了晚上,教學對象就完全不同了。「晚上教的學生多數是成年人,有些白天在工廠工作,下班後來上課,希望能補回英文或目標是會考合格。」古博士說,這些學生來自不同背景,但共通點是認真與堅持。

有些人自覺過去讀書成績不好,說自己是「失敗者」,但仍願意坐下來重新學習。他們清楚知道,如果英文好一點、數學合格,也許就能轉換跑道,改變生活。在古博士眼中,這種學習動機,是當年教學工作最寶貴的部分之一。

教學的真正意義

無論是面對年輕學生還是成人學員,古博士都保持一貫的態度:教好每一課,照顧每一個學生。

「教書不只是講知識,更重要是態度。」他這樣說。

他相信,學生是否聰明並不是最關鍵的,而是他們有沒有學習的意志,老師是否能夠啟發他們的信心。「我見過很多當年覺得自己不行的學生,後來變成律師、醫生、公務員。多年後他們回來找我,說當年上課時我鼓勵過他們,令他們改變了看法。」這些回憶,讓教學變得更有重量。

一個時代的教育氛圍

七十年代的香港教育,資源雖然不如今天豐富,但整體社會對教育的重視程度很高。學生尊重老師,家長信任學校,教師之間也有很強的專業文化。「我記得當時要評改作業、備課、處理班務,都是老師自己做,沒有太多行政支援。但我們都很投入,因為知道教的是實實在在的人。」

那時候沒有投影機、沒有網課平台,一切都靠粉筆、黑板和一本課本,但教學的互動與深度,古博士至今仍然懷念。

從課室累積出來的經驗

教學工作持續多年,無論白天或晚上,古博士都在累積著實戰經驗。這些年成為他日後進修與發展的基礎。「你教過不同年齡、背景的學生,就會知道哪種方法有效,哪種語言能打動人。這些不是書本能教的,是在課室裡慢慢學回來的。」他說,這段時間不只是他教學生,也是學生幫他成長的時期。「每一堂課,都有得著。」

教育的初心

在那段時間裡,古博士一邊教書,一邊進修,準備往更高的學術層次發展。他先後在四所大學深造,包括英國的 Exeter、Bristol、Durham 大學,以及法國的 Brittany 大學,完成從學士到博士的學位,並以優異成績畢業。他深信,要啟發學生,教育者自己也要持續成長。

七十年代的香港教育,有它的限制,也有它的純粹。古博士在那個時代站上講台,不論日夜,始終如一。他用十年的教學經歷,打下了教育工作的第一塊基石。

那不只是一段職涯的開始,更是一位教育者對「教」與「學」最深刻的體會。