在這個資訊萬變的時代,或許你曾在社交平台看到一群人揮舞著雙節棍,或許你曾在街頭看到孩子、青年、甚至長者在練習這項看似激烈的武術。你或許會好奇:雙節棍?這不就是李小龍的標誌嗎?但劉萬梁師傅想讓你知道,它早已不只是電影裡的武器,而是一種文化、一種運動,甚至是一種生活方式。

從電影啟蒙,到一生追尋

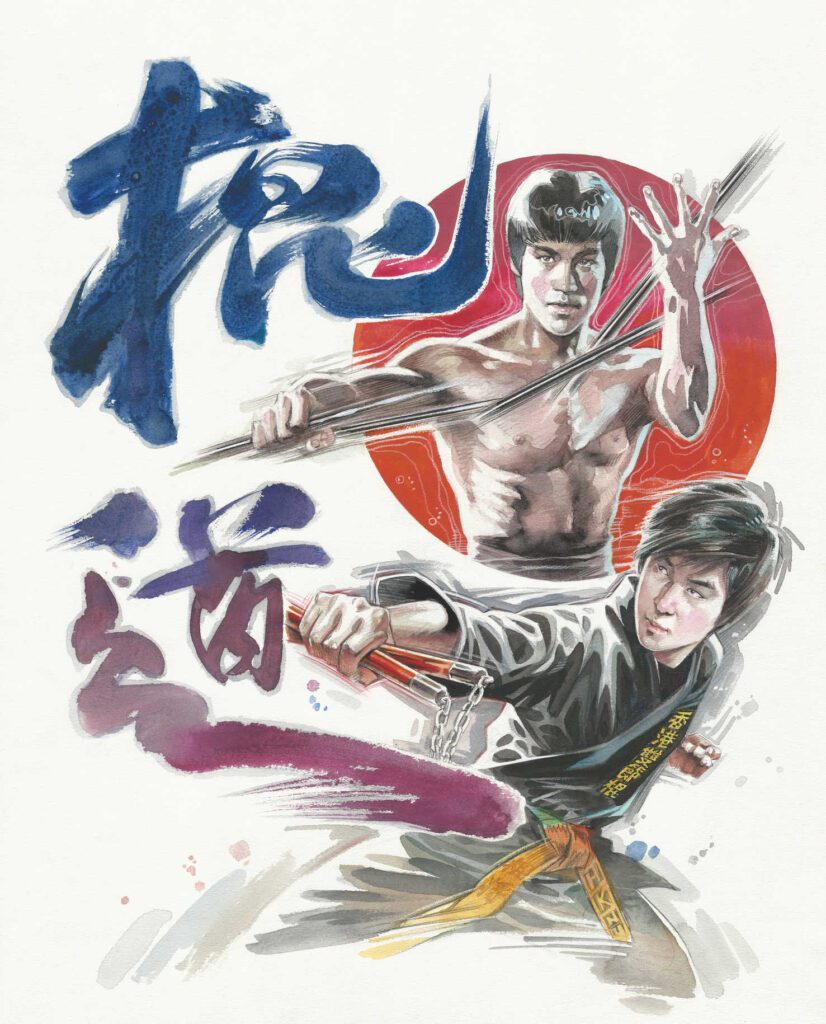

劉師傅接觸雙節棍的契機,跟許多人一樣——來自李小龍。他坦言,最初對雙節棍的認識,就是從《精武門》中那段英雄獨戰的畫面開始。那時他還不知道這兵器叫什麼,只覺得帥氣、瀟灑,於是開始模仿,從地拖棍到紙筒,自己摸索練習。

直到成長後,他開始尋找更多有關雙節棍的資料,透過VCD、書籍,甚至購買由李小龍弟子繪製的教材,一點一滴地累積知識與技術。他說:「我喜歡的不是武術本身,而是雙節棍。」

一場由社區出發的運動革命

2009年,劉師傅在一次社區活動中拋出一個問題:「有人玩雙節棍嗎?」結果吸引了意想不到的迴響。這場看似隨性的聚會,成了香港雙節棍運動的起點。從街頭到租場地,從草根推廣到制度建設,劉師傅一路走得堅定卻不容易。

起初的練習曾多次被保安驅趕,甚至被誤解為危險武器使用者。但他沒有放棄,反而更堅定要為雙節棍「消除武器化」,讓社會重新認識它。

雙節棍是運動、是文化,也是生活

對劉師傅而言,雙節棍已經不只是訓練體能、學習技巧的工具,而是他生活的一部分,「一種使命」。他說:「對我來說,它是一個不能撕掉的身份標籤。」從2009年開始教授雙節棍,他辭去原有工作,走入校園、社區、甚至企業、醫療機構,將這項運動帶進不同年齡層與群體。

不論是追求舞台表現的年輕人,還是想重拾年輕夢想的長者,甚至是三歲的小孩與九十多歲的長者,他都一視同仁地教導。因為他相信,雙節棍的魅力,不分年齡、不分背景。

多元融合,無限可能

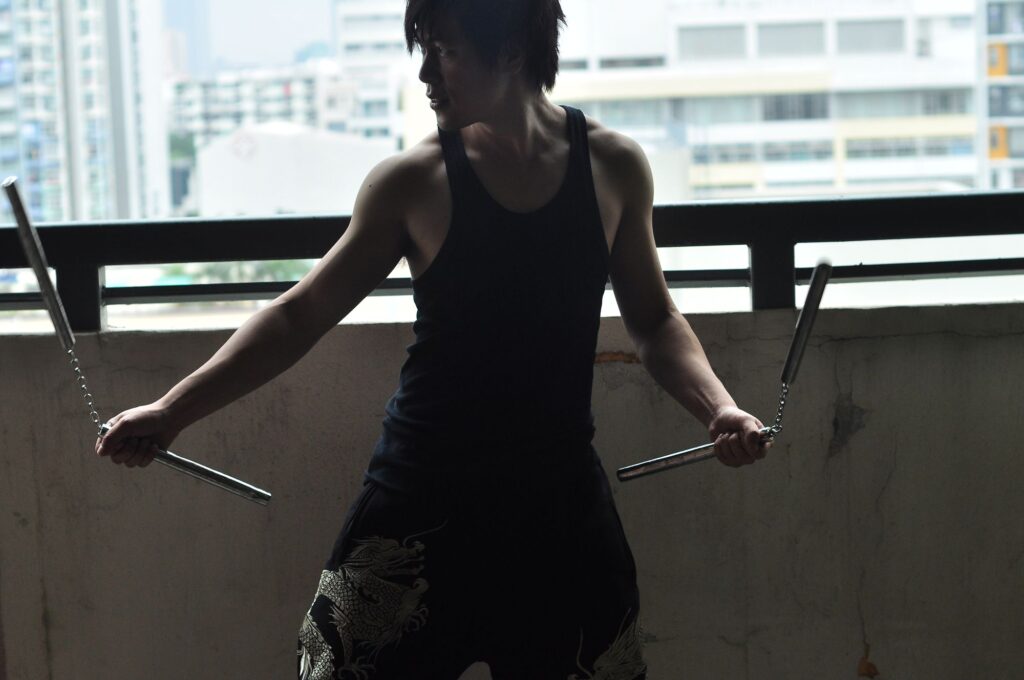

很多人以為雙節棍只有來來去去幾個動作,但劉師傅卻指出,這項運動的變化性與創造性非常高。從中國內地的武術融合,到歐美的極限手技,再到韓國的跆拳道、空手道等招式結合,雙節棍逐漸演變成一種「跨界」的藝術。

「它的圓形美學、離心力的搖擺學,讓它可以無限地變化。」只要你願意,它甚至可以與芭蕾、韻律操、合氣道等結合,創造出全新的動作與風格。

從誤解到肯定,一步步改寫歷史

過去,雙節棍常被誤解為暴力工具。在街頭練習被驅趕,是常有的事。甚至連法律地位也曾被質疑。不過,劉師傅並沒有因此退縮。他說:「我們從來沒有一個動作是危險的,危險的是沒有理解與指導的模仿。」

為了改變公眾印象,他推行三大方向:消除武器化、運動化、日常化。透過標準化的器材設計(例如使用海綿棍)、統一制服與社區表演,讓大眾看到雙節棍的正面形象。

這些努力在2016年取得突破,創下世界紀錄。2017年,政府更將此運動納入回歸20周年的重點活動之一。2020年,劉師傅所領導的團體更被正式列為新興運動總會。包括與紀律部隊、教育機構的合作,也讓雙節棍正式走入主流。

邁向未來,讓雙節棍成為生活的一部分

疫情期間,他們甚至發明了「毛巾雙節棍」,讓居家隔離的市民也能練習,影片推出後,反應熱烈,證明了這項運動的普及潛力。從過去的「膽戰心驚」到今天的「光明正大」,劉師傅用十多年時間,讓雙節棍從邊緣走進核心。

這不是武術哲學,而是生活態度。他用雙節棍教會我們:每一個人都可以找到屬於自己的節奏與力量,只要你願意學習與堅持。

劉師傅的故事,不只是關於一項運動的推廣,更是一場關於信念、堅持與社會責任的實踐。他用一根根雙節棍,敲開了社會的誤解,也點燃了無數人的熱情。

或許,你也可以從中找到屬於自己的那份「動力」。