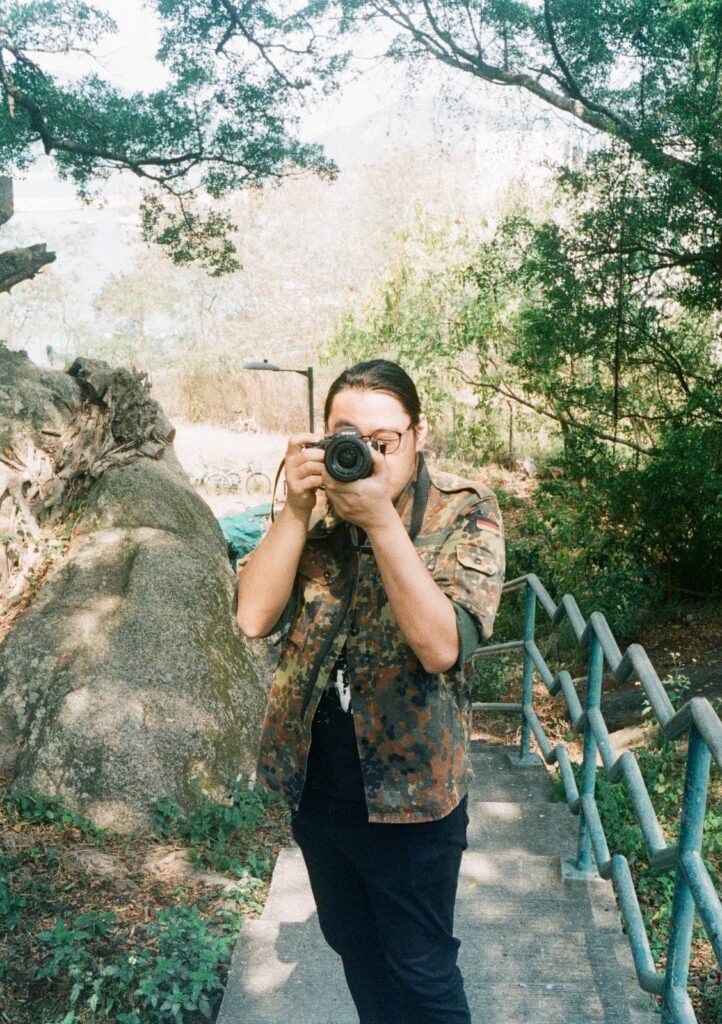

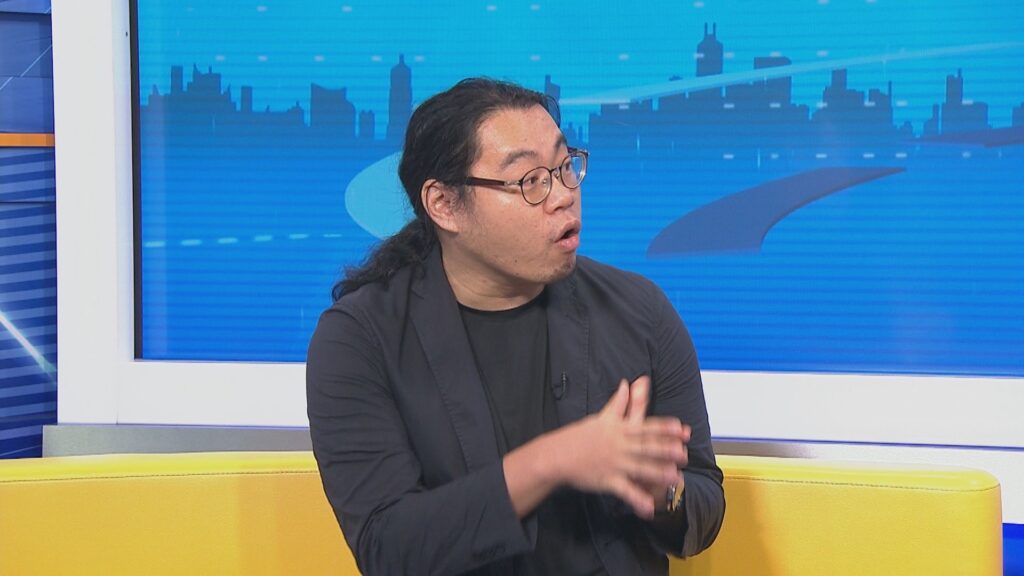

劉家樂(Martin)不是一位典型的攝影師。他不愛自稱「老師」,不急著為別人立下攝影的規則,更不相信一蹴而就的成功。他說:「我拍了兩年多,還未有資格去教人。」但正是這份謙遜與專注,讓他在鏡頭後走出屬於自己的風格與軌跡。

從影樓出發的學習旅程

「如果你真的想學,就入行。」這句話來自他當時的女朋友,也成為他踏足攝影領域的一個契機。他曾在一家影樓短暫工作,那段時間雖然辛苦,但卻是他攝影技術的啟蒙。「在那邊學得很快,因為你不是自己玩,而是要工作。」

即使後來離開了影樓,當時學到的基礎知識仍然影響他至今。他明白,攝影不只是藝術表達,更是技術與實踐的結合。

鏡頭下的選擇與堅持

Martin的拍攝類型十分多元:婚禮、人像、活動、音樂展……但當被問到最喜歡哪一種,他毫不猶豫地選擇了「時尚攝影」。

「時尚相片令我心動,比婚禮更多。」這不僅是偏好,更是一種美學的選擇。但他也明白,時尚攝影在香港並不好做,很難養活自己。因此,他用拍攝婚禮與活動作為經濟支撐,爭取時間與空間去實現更具創作性的計劃。

人文攝影:從好奇到熱愛

近年來,Martin 對人文攝影產生了濃厚興趣。無論是與朋友走訪村落,還是透過工作接觸不同社區,他開始用鏡頭探索人與土地之間的故事。

「拍攝勞工的工作、家屬的故事,這些照片是有信息的。」與時尚攝影不同,人文攝影更重視背後的議題與思考,而這正是他渴望深入的方向。

創作的延伸:從照片到展覽

Martin不只想拍照,他也在思考如何策劃展覽。如何選片、怎樣印刷、排版展示——每一個環節都不容忽視。「如果你想做展覽,這些是你避不開的課題。」這些經驗對他來說,不只是作品呈現的機會,更是藝術創作的延伸。

他開始參與一些以機構名義進行的專題攝影計劃,拍攝勞工、基層、文化主題,累積經驗,也逐漸為未來的個人展覽鋪路。

合作與共創的可能

Martin提到:「攝影是一個大方向,下面有很多面向。」這句話,也說明了他對合作的開放態度。不論是為訪問記錄拍照,還是參與文化活動的現場攝影,他都樂於投入。他相信,這些看似「無錢」的拍攝,其實是為未來的創作儲備力量。

他說:「我會有一日,做出自己的展覽。」這不是野心,而是一種從業者對創作的責任與熱情。

沒有名師,但有方向

Martin的攝影之路沒有名師指引,也沒有一步登天的奇蹟。他靠著觀察、實踐、反覆嘗試,一點一滴地走出屬於自己的風景。他用鏡頭記錄香港的時尚、人文與故事,也在過程中,找到了讓自己心動的時刻。

他的故事提醒我們:攝影從來不只是技巧,而是態度,是眼光,更是對世界的感受力。而這些,正是最值得傳遞的能量。