在香港這個節奏急促的城市裡,有人選擇加速,有人選擇停下來重新出發。趙君廉(Bon)就是後者。曾經是廣告界的中堅分子,歷經三十年商業世界的洗禮,他在人生的某個轉角,選擇放下既有的成功框架,走進文化與藝術的領域。如今,他在饒宗頤文化館擔任創意顧問,推動跨界合作與公共藝術平台,讓文化更貼近人群、貼近生活。他的故事,不只是個人轉變的縮影,也是對這座城市文化未來的一種提問與回應。

廣告人的黃金歲月

Bon形容自己是一位做了三十年廣告的典型「上一代廣告人」,他回顧自己在業界的歷程,從創意開始,一路做到市場推廣,再到商業管理。他笑言,當年也不是純為待遇或職位爬升,而是因為不甘於被限制,總希望向上走,以擁有更大自主權主導創作方向。這股積極探索的視野和的精神,讓他在商界累積了豐富經驗與人脈,也讓他成為一位擅長跨部門溝通、擁有全局視野的管理者。

疫情帶來的反思與轉向

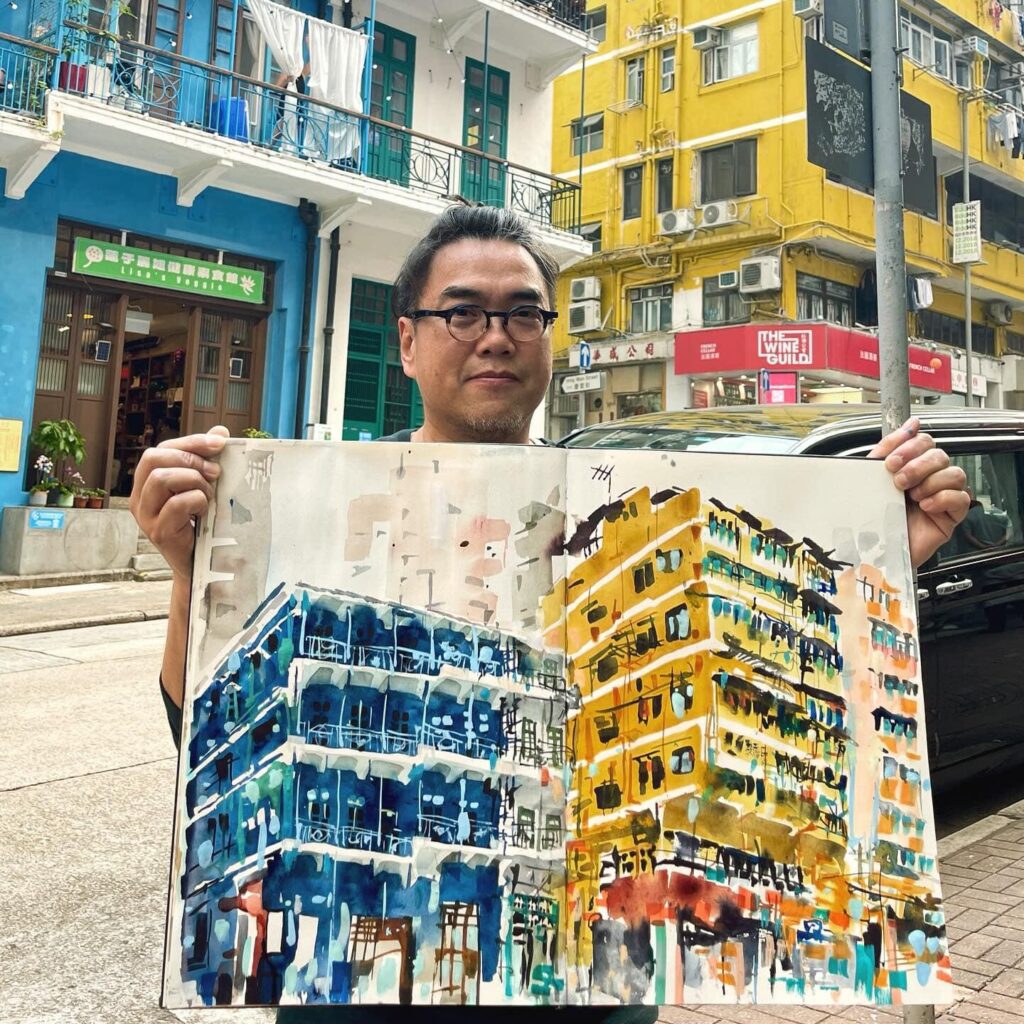

直到疫情發生,Bon開始對人生提出疑問。他開始思考:是否一定要維持一貫的生活方式?是否香港就只能朝著繁榮與效率不斷前進?這些思考讓他放慢腳步,重新拿起畫筆。他從urban sketching開始,畫的是街道、建築與人群,也是自己曾經忽略的生活細節。他說,自己彷彿找回年輕時那份喜歡畫兒童畫的初心,也重新喚起對藝術的熱情。而這份內在的改變,卻為他成就了很多對外的機遇。現在的他除了是不同組織的的創意顧問,也是饒館的駐場藝術家,同時也在大專學院客席任教創意及視藝相關科目。

初哥的身份,成為文化界的橋樑

雖然是文化圈的「新丁」,但Bon並不因此退縮。相反,他以一種謙卑又實際的方式,把自己過去在商業世界學會的合作模式、資源整合與項目管理方式,帶進文化領域。他認為,文化不應該只是傳統與經典的保存,而應該是開放、多元、對話與實驗的平台。他提到,饒宗頤文化館過往較注重一些比較傳統的文化活動,但他希望嘗試能拓闊這個平台,讓更多跨界的藝術也能在這裡發生。

被故事打動的藝術推廣者

談到藝術家安泰的微型藝術創作,Bon坦言,這類作品在台灣、日本早已有很多先例,技術上也很精緻。但他真正被打動的,是作品背後的故事與藝術家的堅持。他認為,真正有價值的,不只是作品的外觀,而是創作者為何做、怎樣做、想傳達什麼。這讓他決定參與微行動成為執行董事,協助推廣微型藝術創作,也希望透過這些作品,讓觀眾不只是「看見」,更是「感受」。

用平台說話:Pop-Up Gallery 的構想

為了讓更多像安泰這樣的藝術家有展示平台,Bon與團隊構思了「Pop-Up Gallery」的計劃。他希望善用文化館中閒置的空間,讓創作者以可負擔的方式展出作品,不需昂貴租金,也不需龐大資源,就能面對公眾。他曾舉辦一場畫展,一邊是業餘的 urban sketching 畫家,一邊是較具專業技巧的傳統水彩畫會,兩者同場展出,觀眾與藝術家之間產生了真正的交流。他說,那是一個很有感覺的展覽,因為不同世代、不同背景的創作者,真的坐下來聊天、互相欣賞。這樣的互動,正是他理想中的文化平台樣貌。

商業思維,文化用途

作為曾在商界打滾多年的專業人士,Bon坦言自己仍然保留了商業的思維。他會計算資源怎樣運用、怎樣讓平台自給自足、怎樣讓參與者互利共贏。這些思維讓他在文化館的工作不只是策展,而是搭建整個運作機制。他希望文化館不只是市集時才人頭湧湧,而是平日也可以吸引不同年齡層、不同興趣的人來參與。這裡不只是一個「逛逛古蹟、打打咭」的地方,也可以是年輕藝術家展演才能的舞台,是市民偶然走進來,卻能被某個作品深深吸引的空間。

一個人的轉變,也是一座城市的提醒

Bon的轉變,是一種少見但寶貴的勇氣。他把商業世界的效率與行動力,帶進文化領域,但卻不急於求成,而是細水長流地推動每一個項目。他相信文化可以更貼地,創作可以更自由,平台可以更友善。這不只是一個人的故事,而是一種屬於香港當下的可能性。