「我不是輔導員,而是善用社群,同頻共振,去陪伴傷痛的心。」他說,自在社畢業學員,有共同理念和工具,經歷考驗,許多成為好友,持續真摯互撐,細水長流。華山老師欣賞傳統單對單深度輔導模式,同時,人數有限,難以持續支援大量水深火熱的市民:「集體共修,比較溫馨和生活化,容易接受,不會將案主標籤和病理化。」

單對單,有效,同時吃力;一群人,可以細水長流

「今天想死,談完好一點,明天又求救,持續巔簸;這種情緒反覆,讓我吃力。」

20年前,華山老師曾處理許多求助,很快發現,案主反覆,自己也疲憊乏力。他開始沉思:「可否不依賴治療師,而是整個群體持續互撐?」這個念頭,讓他實踐「社群療癒模式」;如今,整個社群立足於「全民Self-coach」—每個人做自己的人生教練。

從課程到社群,不是結束,而是開始

很多人覺得「上完課,就完了」。華山老師卻認為課程只是起點,課後結束,社群才真正開始:「我們實踐了20年,聚焦課後持續共修的自動循環運作系統。」

每個學員進入課程,馬上參加Whatapp群組,裡面有幾十位教練與義工,用心守護,讓學員學習當下轉念,全民Self-coach;學員轉化後,可以學習做生命教練,支持下一班學員,啟動良性循環,讓愛流動。

不是專家,是同行者

華山老師強調:「我不是專家,我無法解決任何人的問題,只是提供安全平台,讓大家找回本自具足的內在力量。我只是經歷許多挫敗和傷痛,從泥濘爬出來,渴望分享生命而已。」

這種去權威化的態度,讓社群中的互動特別真誠。每個人都是彼此的鏡子,透過分享、傾聽、陪伴,一點一滴開拓自身獨一無二的幸福路。

「不是『我』來幫『你』,我們一起陪伴同行。」這句話,成為自在社的精神。

真實的連結,比完美重要

社群難免有衝突:有人意見不合,互相投訴、批判……但華山老師認為,這些不是缺點,而是養份。

「正是這些真實的摩擦,讓我們踏實學習:如何與憤怒相處,如何用愛心說誠實話,如何堅定地溫柔,如何修補關係?這才是真正的療癒。」

從被幫助,到成為幫助別人的人

最感動人心,是曾經跌至低谷的學員,如今站起來,勇敢支持同修。

「我們許多義工說:曾想放棄,但因為有人扶持我,我渴望也能回饋別人。」這種愛的漣漪共振,由內而外、自發自主,讓社群平步青雲,學員從受助者,轉為給予者;從受害者,轉為負責任的創造者;從孤單一人,變成集體共修。

人與人之間,就是最好的療癒場域

華山老師相信,真正的成長,是在人與人的真實連結中發生。

「每個生命都有無盡可能性,關鍵是一個安全、信任的團隊和場景,讓每個痛被看見,每個挫敗被陪伴,每個生命被信任。」

我們都千瘡百孔、毫不完美,但我們願意一起同行。

這份接納,就是最深的療癒。這份同理,就是純然的愛。

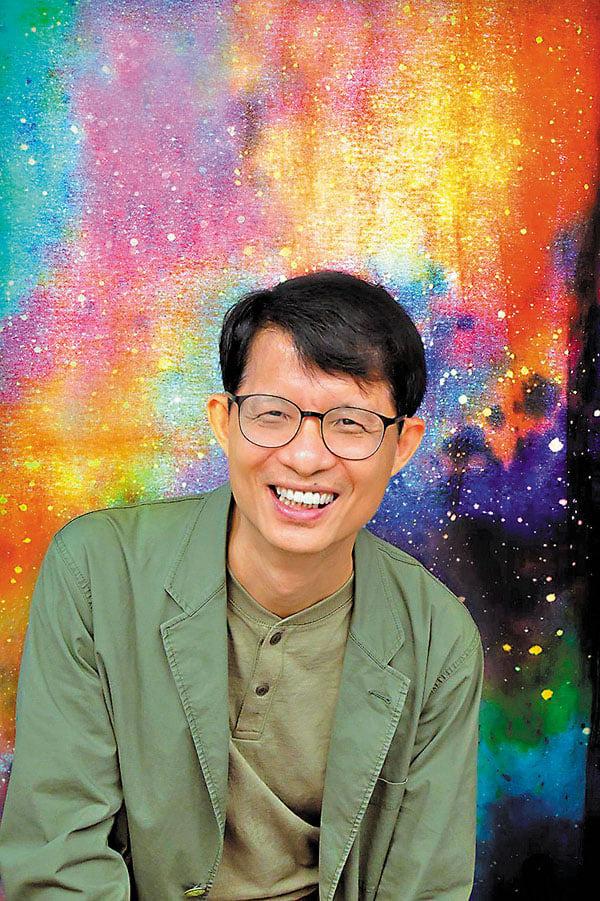

周華山博士,2006年創辦自在社慈善團體,目前有十個持續慈善社會服務,600位義工,300位生命教練,網頁超過3,100段免費短片;華山每天三分鐘錄音,每天免費給9,000人收看,學習身心健康的有效方法,詳情請看:https://dreamspossible.hk/