香港這座城市總是快得讓人來不及回神,而在這樣的節奏裡,有些人選擇停下來,伸出雙手去接住那些被忽略的角落。沈詠詩(Quiny),正是一位這樣的人。現任苗圃行動副主席的她,不但身體力行參與義工活動,還將公益的價值深植於家庭中,影響著她的孩子、身邊的朋友,甚至整個社群。她不談高尚理想,只說實際行動,卻讓人聽了心頭一暖。

初心源於青春:從加拿大的一堂課開始

Quiny的義工旅程,並不是從一場大型活動開始的,而是從學生時代一項看似普通的學校規定開始。

「我們中學有一堂課,是一定要出去做義工的。不是學校安排,而是要自己找,並且要完成一定的時數。」她回憶道。於是,她選擇了當地的老人院,陪長者聊天。「他們會跟我說過去年輕時的故事。我覺得很有趣,也很觸動。」她說。那時她還不知道,這樣的經歷會深深影響她日後的每一個選擇。

回港後的沉澱與重燃

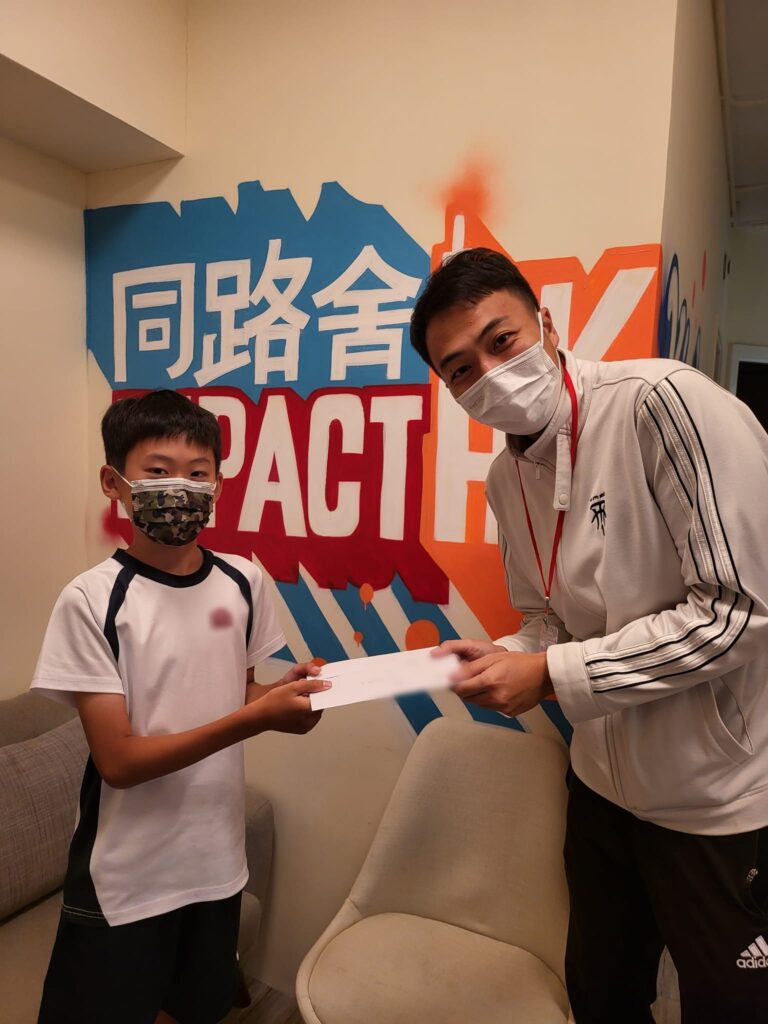

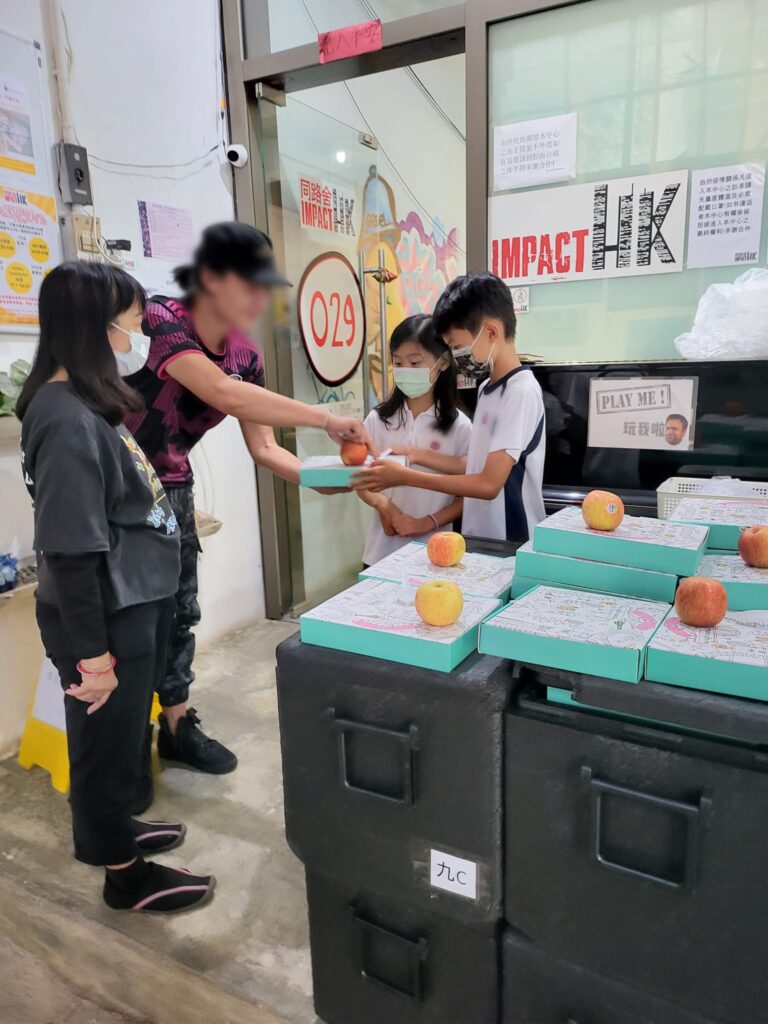

完成學業回到香港後,Quiny一度因為適應工作與家庭的生活,暫停了義工參與。但當她成為母親後,這份熱情又重新被點燃。「我開始帶小朋友去做一些簡單的義工,例如買旗日、派福袋,讓他們從小體驗社會的多樣性。」

對她來說,孩子的教育不只是在學校內完成,而是應該延伸到社會中。她想讓孩子明白,並非每個人都像他們一樣幸運,而他們有能力去幫助他人。

公益成為家庭的共同語言

Quiny認為帶小孩做義工是最好的教育機會。她親身帶著孩子參與不同類型的社會服務,從探訪長者、派飯給露宿者到支援基層家庭。

她分享了一次印象特別深刻的經歷:「有一次中秋節派福袋,我們去到一位老婆婆家,她不但熱情招待我們,還拿出照片介紹自己的家人。那一刻,我想到自己當年在加拿大與長者聊天的時光。原來,不論在哪裡,長者都渴望有人聽他們說話。」這些片段,在說明了公益不只是「給予」,更多的,是「連結」。

聚焦兒童議題:讓被標籤的孩子重新被看見

作為兩個孩子的母親,Quiny對兒童議題特別敏感。尤其是當她了解到香港在支援有特殊學習需要(SEN)或基層家庭孩子方面的資源不多,她決定在苗圃行動中,主力推動與兒童有關的項目。

「很多這些小朋友會被標籤,然後就被放到一旁。但其實他們有潛力,只是缺少機會和支援。」

她希望透過苗圃行動,不只是提供物資上的援助,更希望從學習機會、社交訓練、興趣發展等層面,建立一個更完整的支持網絡。

延伸幫助至家長:一個家庭,一起成長

Quiny認為「我們以前讀書都有實習的機會,但基層家庭的孩子未必有這種連結。如果我們能提供,他們的人生也會不一樣。」要真正幫助孩子,不能忽略他們的家庭。因此,她也特別關注低收入家庭中的家長支援。同時,她也希望讓孩子有機會接觸不同產業,例如安排職場實習、參觀、工作坊,讓孩子見識世界的多樣性。

家庭支持,是最重要的力量

在這條看似「付出」的路上,Quiny其實獲得了滿滿的支持。她的孩子從未抗拒,反而視義工為生活的一部分;丈夫雖然工作繁忙,卻從不反對。「其實很多活動只是幾個小時,只要安排得好,是可以做到的。」她說。

這份家庭的支持,讓她能放心地投身公益,也讓整個家庭的關係更加緊密。

公益,也是一種傳承

說到未來的目標,Quiny希望能推動更多「親子同行」的義工活動,讓更多家庭像她一樣,透過參與公益來建立價值觀。她也希望苗圃行動能成為一個平台,不只支援孩子,更可以串連社區、企業、教育,讓每一個人都找到自己可以貢獻的位置。

用生命影響生命

Quiny從不強調自己做了多少,而是輕描淡寫地說:「我只是做我覺得應該做的事。」但從她的故事我們可以看見,一個人,只要願意用心去聆聽、去陪伴、去行動,就能為身邊的人帶來改變。而當這份行動延伸到家庭、社區、社會,那就是一場「生命影響生命」的旅程。