人體模特兒,對許多人來說,也許是一個陌生甚至敏感的詞語。但對香港體模社負責人小丁而言,這是她十多年來深耕不輟的信念與實踐。在2016年創立「香港體模社」後,小丁用一個又一個展覽、工作坊和訪談,去打破社會對裸體的誤解,也讓更多人重新認識「身體」的無限可能。

從興趣出發,到生命的轉捩點

小丁的體模之路,其實是從興趣出發。她與朋友都是人體模特兒,時常被畫家描繪、攝影師拍攝,她笑說一開始只是想好玩,便組了一個小組。

但命運突然轉了一個變化,朋友離港了,剩下小丁獨自繼續經營體模社。不久後,她因身體不適接受手術,當時醫生尚未確定腫瘤是良性還是惡性。那段時間,她深深地問自己:「如果我快要死,我最想做什麼?」

答案很明確,她想把體模社做好,讓更多人了解人體模特兒的價值,讓身體被看見不再等同於「色情」。

「體模」二字背後的理念與挑戰

「體模社」這個名字並非隨意命名。小丁解釋:「我們不想叫『人體模特兒會社』那麼嚴肅,體模聽起來活潑一點,也多了一層意思。」

「體模」亦是「體」與「模」的結合——關於身體的觀察、也關於模特兒的角色。

她希望藉此打破社會上對「標準身體」的迷思。她說傳統藝術往往描繪光滑、無毛的身體,但身體毛髮其實是自然的一部分,人體模特兒不只是展示身體,更是一種對自身身體的認識與接納。

藝術為媒,讓身體說話

小丁深知,在香港這樣的城市,談論「裸體」仍是敏感話題。因此,她選擇以藝術為媒介,讓人們透過畫作或攝影作品,重新審視身體的多樣性與美感。她說如果直接跟你說裸體,你未必會理解,但你看一幅畫、看一張照片時,可能會對創作者與模特兒產生共鳴。藝術本身可以是一個很好的橋樑,讓大家去思考:裸體除了性,還能代表什麼?

建立尊重與安全的人體模特兒文化

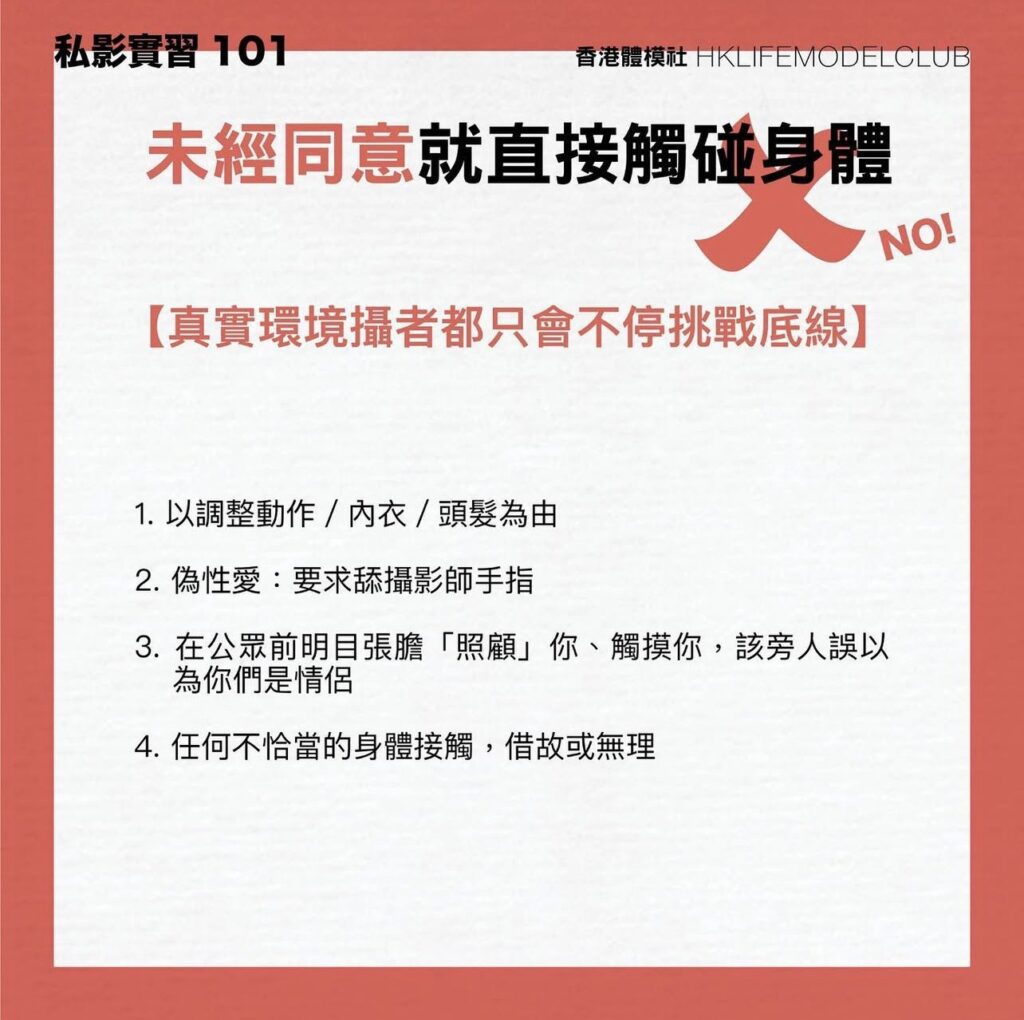

體模社的工作,不只是辦展覽那麼簡單。小丁很重視模特兒與藝術家之間的關係,尤其在權力與尊重方面。有些藝術家可能認為,付了錢模特兒就是工具。但事實上,模特兒是有情感、有主體、有表達力的人。小丁強調,她也會培訓模特兒學會溝通,當預到不舒服就要說出來,準時、守禮儀很重要,你是專業的勞動者。此外,體模社亦製作了針對私影模特兒的安全指引,例如建議模特兒可帶同伴同行、避免未經同意的身體接觸、提高危機意識及事前溝通好拍攝內容等,為的是降低性侵的風險。

打破羞恥感,重塑對勞動的認知

說到「用身體賺錢」,社會上往往充滿偏見。小丁直言:「這是一份勞動工作,和在辦公室上班沒什麼分別。」她坦言,一些模特兒可能會為此感到羞恥,但她不斷在推廣中強調:「你是靠你的體力、表現力去賺取報酬,這是一件值得尊重的事情。」

拓展圈子,讓更多人參與與理解

過去連續三年,體模社每年都會舉行一次人體模特兒的工作坊,讓有興趣的公眾體驗被畫的感覺。參與者來自各行各業,動機各異,有人純粹好奇,有人想挑戰自己,也有人是畫家,想從模特兒的角度學習如何更好地與人合作。小丁強調,參與工作坊不等如要當模特兒,「有些人只是想完成一個人生清單,也有人從中學會了如何尊重別人的身體。」

讓模特兒參與藝術創作,建立文化交流

近年,小丁更積極連結不同畫室與創作空間,讓模特兒與藝術家有更多合作機會。在剛過去的九用,她帶領七位人體模特兒,與書法家及攝影師攜手,在高雄推出人體書法攝影展《字》。這場展覽以書法、攝影、錄像及演出等多樣展現方式,探索身體故事與文化意義。展望未來,小丁計劃籌辦人體模特兒的國際交流活動,希望能促進不同文化語境下,對於人體藝術的認知、表達形式與創作實踐的互相啟發。

給社會更多「看見」的機會

十多年來,小丁不斷接受訪問,主動發聲。她相信,只要讓更多人看到這份工作背後的專業與價值,誤解與偏見就會逐步減少。從一個人的興趣,到帶動一個社群的覺醒,小丁的故事提醒我們:身體不是禁忌,也不是工具,而是一種可以被欣賞、被尊重、被理解的存在。

在這個資訊爆炸而觀念仍保守的社會中,小丁用堅持與創意,為人體模特兒打開了一扇窗。她與香港體模社,不只是藝術的起點,更是一場身體與心靈的對話。