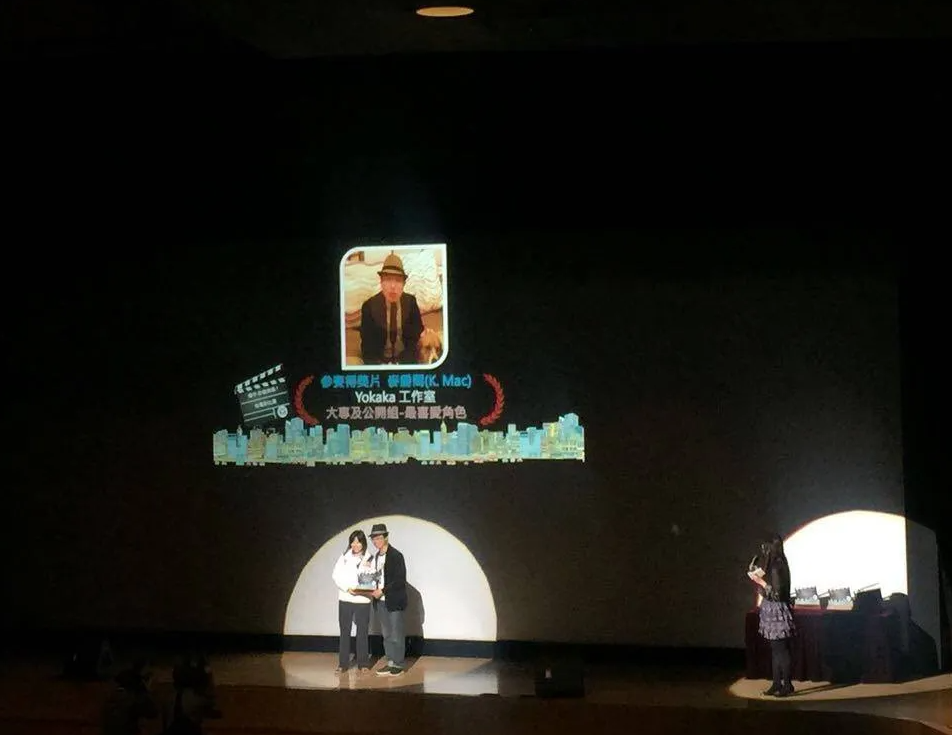

他不是主流舞台上的耀眼明星,卻用無數個微電影、工作坊和社區活動,影響了一群又一群人。他是麥爵閎(人稱麥導),一位導演,也是一位教育者,更是一位用故事傳遞希望的行者。他的作品不一定會在電影院上映,但他的理念正悄悄地在社區、在學校、在生活中開花結果。他相信,每個人都有故事,只要願意分享,便能在這個世界留下有意義的痕跡。

從導演到導師,讓影像成為社區的語言

在傳統印象中,導演是坐在攝影機後的藝術家。但對麥導來說,導演可以是社區的橋樑,是教育的媒介。他在不同平台開設導演班,包括社福機構、中學、ERB服務中心等,希望透過影像創作,讓更多人學會表達自己。

「現在不是只有電影電視才有曝光機會,社交媒體、直播、短片都可以是你說故事的方式。」他常對學生說,故事不需要驚天動地,只要真誠,就是一種力量。無論是年輕人、50+人士、甚至失業中的朋友,他都鼓勵他們用手機拍下自己的生活,學習剪接、分享、建立自信。

他說:「你有故事,你就值得被聽見。」這是一種簡單卻深刻的信念。

打破傳統義工框架,讓年輕人重新連結社區

在一次與學校社工的合作中,麥導觀察到一個現象——傳統的義工活動如探訪長者、派飯等,對中學生的吸引力不足。於是,他提出一個新構想:不如開導演班,讓學生拍片記錄社區故事,既有意義,又有創意。

這個構想逐漸發展成一套KOL訓練班,成為天水圍區記者,學生在學校內接受採訪、文案編寫、拍攝及發佈技巧,再走入社區執行項目,記錄長者、記錄村落、記錄文化地景。這不僅提升了學生的技能,更讓他們在過程中看見自己能為社會貢獻的可能。

在村落中畫畫,在大自然中療癒

麥導不只拍片,也畫畫。自2022年起,他推動「壁繪」計劃。邀約藝術家創作大型畫作,再由義工與參與者共同完成,甚至親自帶團外,亦會邀約有心的村民,成為其中義工導賞員。

「一幅畫的背後,其實就是一個社區的故事。」他說。畫作不只是藝術品,更是一種記憶的保存方式。在收地、搬遷的壓力下,這些畫成為社區居民珍貴的情感寄託。此外,他也與特殊學校合作,為自閉症與特殊需要學生舉辦「自然藝術體驗工作坊」。疫情期間,這些孩子無法外出,透過活動,他們可以透過四肢感官,接觸了解世界、聞花香、親近自然,重新感受世界的溫度。這些看似微小的觸感,卻是療癒的起點。

教育不是灌輸,而是點火

在ERB的課堂上,麥導面對的是一群處於人生轉折點的成年人——有的是50+人士,有的是待業者。他引導學員運用AI人工智能與各類數位工具,從資料搜集、簡報製作到自媒體內容創作,協助他們掌握科技新技能,也探索自我表達與故事傳遞的可能。

他形容那是一種「點火」的過程。「很多人不敢在鏡頭前說話,不敢分享自己的經歷。但當他們知道自己可以說、可以被理解,那個火種就會點起來。」他尤其強調「不是我分享了什麼給他們,而是我們一起探索」。他相信,每一個人都有潛在的創造力,只需要一個空間去發揮。

個人IP?不如說是一種生活方式

當被問到是否在打造個人品牌IP時,麥導笑說:「沒所謂IP啦,我只是想做我想做的事。」但事實上,他的形象早已深入人心:一位願意走入社區、用影像說故事、用心連結人與人的導演。他的學生、合作夥伴、社區居民,口中總會不自覺提起他。有些記得他帶隊拍攝的場景、有些記得他說過的鼓勵說話、有些記得他指導拍片時那份細心與耐性。

結語:故事的力量,是最溫柔的社會改變

麥爵閎的工作,沒有華麗的包裝,卻蘊藏深深的影響力。他用影像打開人們的心,用教育點燃希望,用藝術連結社區。他堅信,每個人都有故事值得被聽見,而他,就是那位願意傾聽與陪伴的人。

在這個快速變動的年代,或許正需要更多像麥導這樣的人,用最真誠的方式,讓社會看見。