在香港,有這樣一位攝影師,他的名字還未響徹業界,但拍過他照片的人,往往記得他鏡頭下那份真摯與溫度。他叫劉家樂(Martin),白天在工業傷亡權益會擔任幹事,接觸的是因工業意外而傷亡的家庭;晚上,他拿起相機,走進婚禮現場和人像攝影的世界,捕捉幸福的剎那。兩個身份,看似毫不相干;但在Martin身上,卻共存得自然且真實。他說:「我盡量將 Day job 和 Night job 分開,不想互相干擾。」但這樣的生活安排,正好讓他在兩個世界中,看見不同的生命面貌,並在影像中,練習溫柔地看待人。

白天的現實:走進創傷家庭

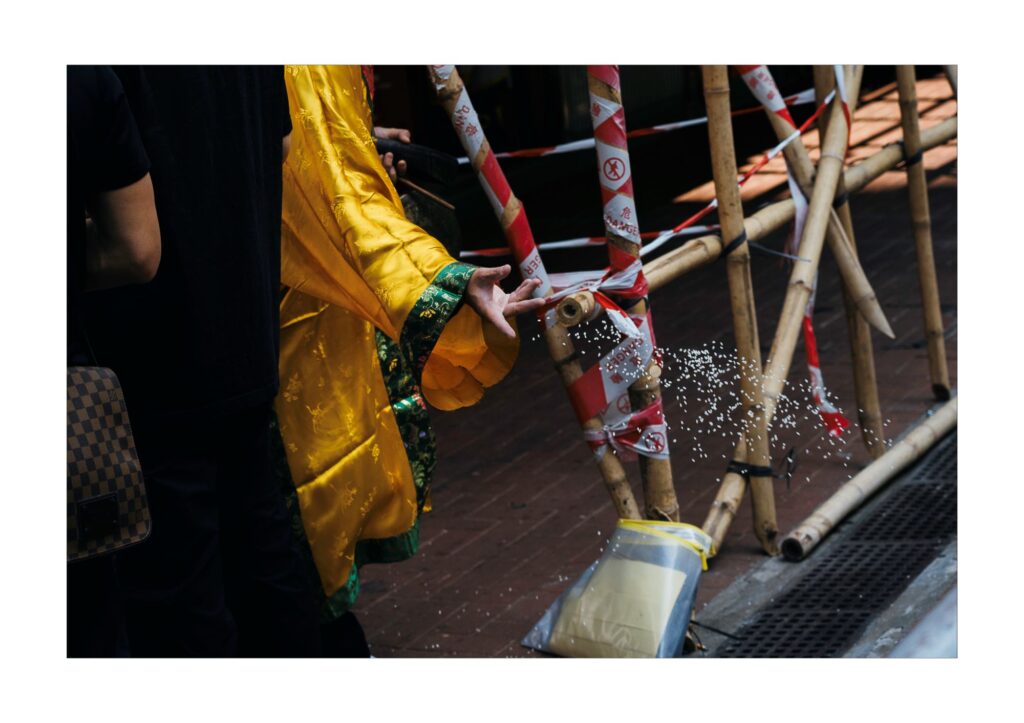

作為工業傷亡權益會的幹事,Martin的日常工作,並不輕鬆。他常常要與工業意外的家屬會面,了解他們的處境、協助爭取應有的權益,有時還要面對繁瑣的法規制度與僱傭糾紛。

「我不是社工,但我們做的事情,其實很貼近前線服務。」他解釋,雖然機構內有社工同事,但作為個案幹事的他們都會和社工一起接觸以外家屬、家訪、個案協調,陪伴處理後事,甚至開記招等工作。

這份工作讓他看見香港在職業安全上的重漏洞,他坦言:「我們整個勞工法制,其實開始貼合不到現代的勞動市場。」尤其是一些自由業、演藝業、外判工種等,權益模糊、監察不足,導致工人處境非常脆弱。這些日常,充滿了沉重與無力感;但Martin從未退縮。他選擇繼續在這條路上走,因為他知道,這是社會中不可忽視的一環。

晚上的創作:從愛出發,走進攝影世界

相較於白天的工作,Martin的攝影之路可說是無心插柳。起初只是因為陪伴當時的女朋友,一位婚禮化妝師拍攝一些簡單的畫面,幫她分擔工作。沒想到,這成為他人生中另一個重要的起點。

「我以前只是拍過菲林,對攝影沒什麼研究。後來就是看她太辛苦,就慢慢幫忙拍,然後自己也開始學習。」Martin沒有專業課程背景,全靠自學、實拍和大量觀察,從拍人像到婚禮,一步步累積經驗。

對他來說,婚禮攝影最吸引的地方,在於那種「不能重來」的真實感。「婚禮只有一次,沒有彩排,你拍壞了就沒有了。」這種高壓的現場,反而讓他更謹慎、更投入,也更加珍惜每一個瞬間。

用合作建立能力與信任

作為仍在建立風格與作品集的新進攝影師,Martin非常重視拍攝的過程,即與模特兒、化妝師、造型師合作拍攝,彼此交換資源,互相成長。

「我全部都是自己學的,所以要靠這些實戰機會去試、去錯、再改。」他強調,這些非商業性的合作,讓他可以自由發揮,試不同風格與光線設定,也能在沒有壓力的情況下提升技術。

雖然他也會接一些有酬工作,但他坦言:「我不算是那種已經成名的攝影師,所以很多時候都是靠朋友介紹。」他不急於成名,反而更重視每一個客戶的信任與回饋。

未來的想像:如果可以,讓熱情成為生活

「如果有一天可以將攝影變成正職,我會很開心。」這句話Martin說得不輕挑,而是帶著一種踏實的期待。他知道這條路不容易,但也從不排斥可能性。

他說:「我現在白天的工作很有意義,但如果有一天,我可以每天煩惱的是去哪裡拍、拍什麼風格,而不是誰又在哪裡出事,感覺會差很遠。」

這不是逃避,而是一種渴望,渴望用自己的方式,繼續與人連結、與世界對話。從白天的職安議題,到晚上的婚紗攝影,Martin用兩種截然不同的方式,探索著生命的深度與溫度。

攝影,是一種看見人的方式

Martin的故事,不是關於一位「明星攝影師」的傳奇,而是關於一個普通人,如何在現實與熱情之間走出自己的節奏。他不急著走紅、不急著成為業界寵兒,但他始終堅持一件事,用鏡頭記錄人與人之間那份真實的情感。

這樣的攝影,不炫技、不造作,卻最動人。他仍在成長,仍在學習,但他已經開始用影像,為這個世界留下一些值得記住的畫面。